【投資戦略ウィークリー 2025年4月14日号(2025年4月11日作成)】”相互関税一時停止~日本の命運をかけた日米貿易交渉へ”

■相互関税一時停止~日本の命運をかけた日米貿易交渉へ

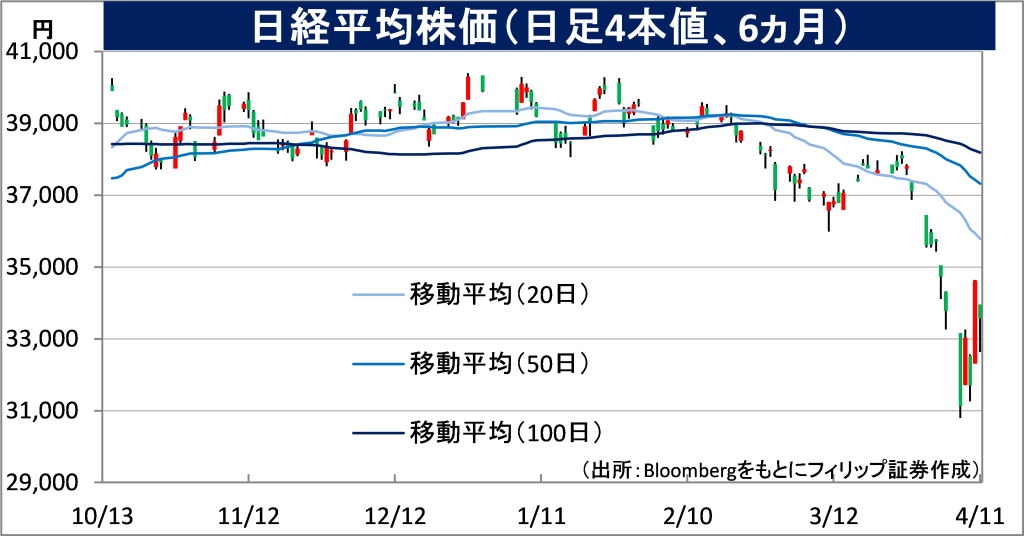

- トランプ米大統領は現地4/9、発動したばかりの「相互関税」について国・地域ごとに設定した上乗せ部分を90日間停止すると発表。一方、中国には追加関税を145%に引き上げる(現地4/10現在)と発表し、米中両国の間の応酬はさらに激しさを増している。

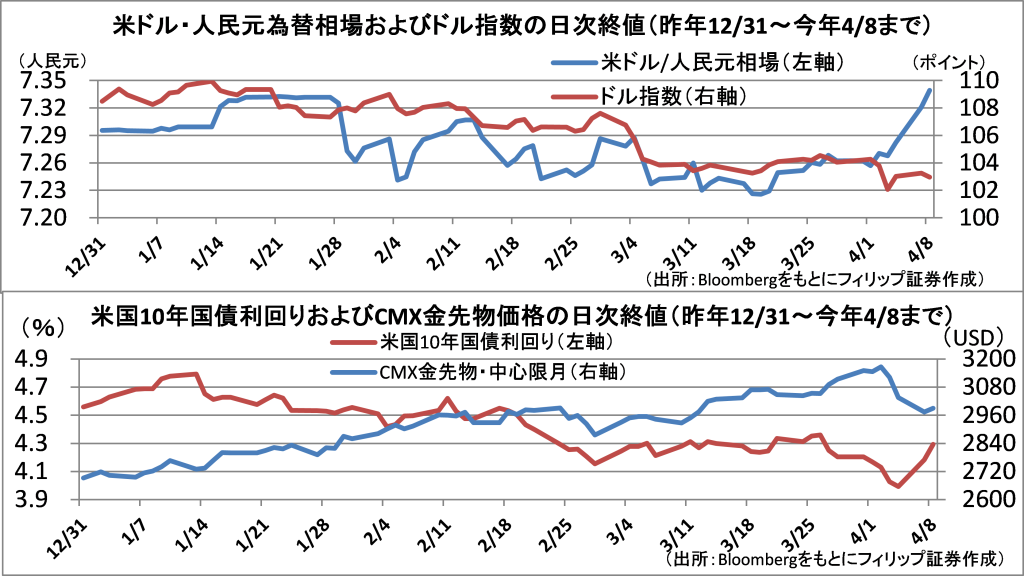

- 相互関税の一時停止決定の背景には、日本時間の4/9の午後から時間外取引となる米国債が急激に売られた。ヘッジファンドが金融機関からの追証請求に対応するため換金売りを行ったとする説、中国が米国による相互関税への対抗措置として保有米国債を売却したとする説などが市場では流れていたようだ。

- 日本の超長期国債も米国債と同様に大幅に売られていたことから、日本の機関投資家による売りの可能性が高いと現時点ではみられている。銀行の自己資本比率などに関する国際統一基準である「バーゼル規制」に引っ掛かって強制決済を迫られたというのが合理的な説明のように思われる。

- 米国債が鍵となったことから、トランプ米政権内で、トランプ氏の側近で関税引上げに関する強硬派のナバロ大統領上級顧問を抑え、穏健派と見られるベッセント財務長官の影響力が今後強まることが考えられる。世界の株式市場は好材料だろう。

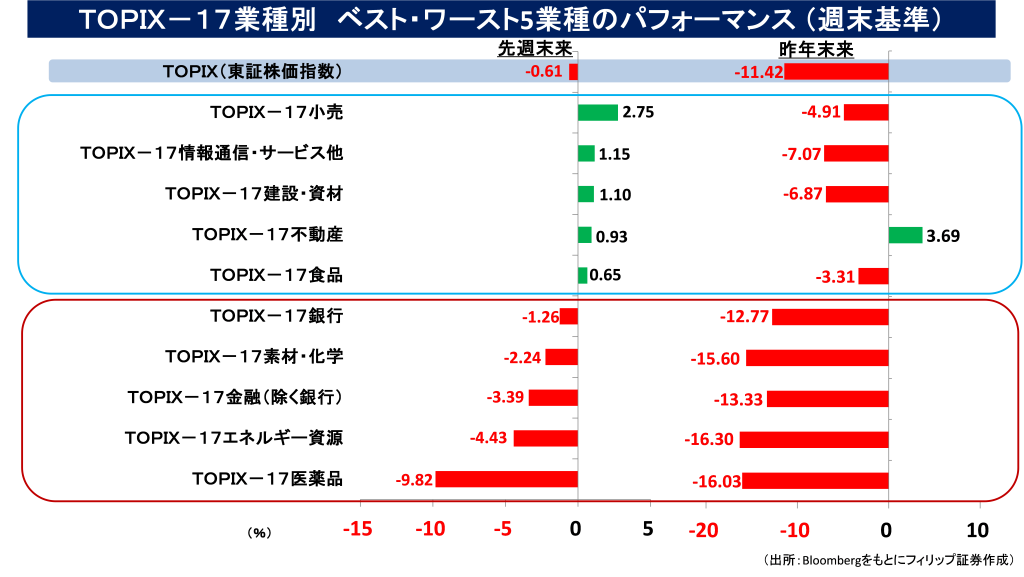

- トランプ氏は、米政府との協議を早々に申し入れてきた日本に優先交渉権を付与し、交渉責任者にベッセント氏とグリア通商代表部(USTR)代表を起用。貿易不均衡問題を解決する観点からは、円安を牽制し円高ドル安を容認する姿勢を示してくることが予想される。これは輸出企業および日経平均株価にとって逆風となる面があるものの、内需型の企業へ追い風だろう。日銀の利上げについては円高容認の観点からは支持すると考えられるが、米国債利回りの上昇に波及しないよう緩やかな利上げを求めてくるのではないだろうか。それは日本株全体にとってプラスだろう。

- グリア氏は日本との貿易交渉で農業分野を中心に市場開放を求める考えを示している。コメや野菜の値上がりが飲食チェーンなどにとって業績悪化の要因となるなか、円高に加えて安い輸入食材が増えてくれば「円高還元セール」も含めて日本の消費者にメリットが及ぶほか、小売・消費関連企業にとっても追い風だろう。ただし、今夏に参議院選挙を控え、政権与党としても票を失いたくない事情がある。また、4/8に米連邦議会で承認されたコルビー国防次官は、日本に対して防衛費を国内総生産(GDP)比3%まで早期に引き上げるよう要求する構えだ。アジアの同盟国は「米国が守るべき存在」ではなく、米国と同等に「負担を負うべき存在」とみており、防衛関連銘柄への追い風が加速しそうだ。(笹木)

本日号は、参天製薬(4536)、キヤノン電子(7739)、平和不動産リート投資法人(8966)、ニトリホールディングス(9843)、コンフォート・デルグロ(CD)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 4月14日(月): 北の達人コーポレーション、日本国土開発、東宝、大庄、松竹、松屋、三陽商会、佐鳥電機、高島屋、串カツ田中HD、リテールパートナーズ、ラクト・ジャパン、ヨシムラ・フード・HD、メディアドゥ、マネーフォワード、ベクトル、ヒト・コミュニケーションズ・、ピックルスHD、バロックジャパンリミテッド、ハローズ、パソナグループ、トランザクション、ドトール・日レスHD、テラスカイ、ディップ、ダイト、セラク、スタジオアリス、サーバーワークス、コスモス薬品、クリエイト・レストランツ・HD、カーブスHD、オープングループ、エーアイテイー、いちご、イズミ、アークス、SFPHD、S FOODS、Oneリート投資法人、J.フロントリテイリング、Gunosy、GLP投資法人、FPパートナー

- 4月15日(火): サンケイリアルエステート投資法人、日置電機

- 4月16日(水): 大和ハウスリート投資法人、福岡リート投資法人

- 4月17日(木): 三菱地所物流リート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人

ヒューリックリート投資法人、日本アコモデーションファンド、ディスコ

- 4月18日(金):ザイマックス・リート投資法人

■主要イベントの予定

- 4月14日(月):

・衆院予算委員会(米国の関税措置等について集中審議)、13:30 鉱工業生産・設備稼働率 (2月)

・米フィラデルフィア連銀総裁が講演、米アトランタ連銀総裁が討論会に参加、米NY連銀・消費者の期待インフレ率(3月)、EU外相理事会(ルクセンブルク)、 OPEC月報

・中国貿易収支(3月)、 シンガポールGDP(1Q)

- 4月15日(火):

・財務省20年利付国債入札、AI・人工知能EXPO開幕(東京ビッグサイト、17日まで)

・米輸入物価指数(3月)、米NY連銀製造業景況指数(4月)、ユーロ圏鉱工業生産(2月)、独ZEW期待指数(4月)、英ILO失業率(12-2月)、中国経済全体のファイナンス規模・新規融資・マネーサプライ(3月、15日までに発表)

- 4月16日(水):

・日銀国債買い入れオペ、08:50 コア機械受注(2月)、16:15 訪日外客数(3月)

・米クリーブランド連銀総裁が質疑応答、米カンザスシティー連銀総裁がダラス連銀総裁と討論、ニューヨーク国際自動車ショー(メディア向け公開は17日まで、一般公開は18-27日)

・米小売売上高(3月)、米鉱工業生産(3月)、米NAHB住宅市場指数(4月)、米企業在庫(2月)、対米証券投資(2月)、ユーロ圏CPI(3月)、英CPI(3月)、中国GDP(1Q)、中国新築住宅価格(3月)、中国工業生産・小売売上高・都市部固定資産投資(3月)

- 4月17日(木):

・10:30 日銀の中川順子審議委員が群馬県金融経済懇談会で講演(14:30 記者会見)、08:50 貿易収支・輸出・輸入(3月)、08:50 対外・対内証券投資 (4月6-12日)

・米債券市場が短縮取引、ECB政策金利発表&ラガルド総裁記者会見、 イタリアのメローニ首相が訪米・トランプ大統領と関税巡り会談

・米住宅着工件数(3月)、米新規失業保険申請件数(4月12日終了週)、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月)

- 4月18日(金):

・15:00 生命保険協会長の定例会見、08:30全国CPI(3月)

・グッドフライデー(聖金曜日)の祝日で米・欧州・英国・香港などの株式市場休場。米債券市場も休場、米サンフランシスコ連銀総裁が講演、韓国中銀が政策金利発表

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

■スムート・ホーリー関税法の悪夢

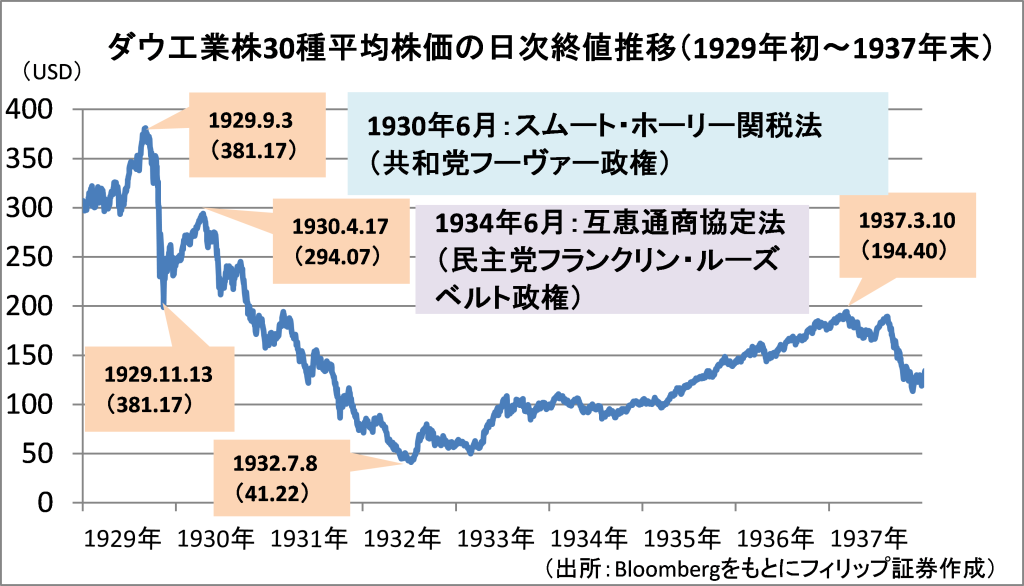

1929年、後に「暗黒の木曜日」と呼ばれた10/24のニューヨーク証券取引所における株価大暴落に端を発する世界恐慌が発生し経済が低迷。失業者が増加する中、米政府は国内産業を保護するため、フーバー大統領の下で1930年、農産物や工業製品の関税を大幅に引き上げる「スムート・ホーリー関税法」を成立させた。

ところが各国が報復として米国製品の輸入に対して関税を引き上げ、貿易量が激減したことから国際貿易が縮小し、世界恐慌がさらに深刻化。1930年代の米国は高関税政策の失敗を受け、自由貿易に回帰。フランクリン・ルーズベルト大統領の下で1934年に成立した「互恵通商協定法」により、大統領に他国と関税を相互に引き下げる交渉権を与え、二国間の貿易協定を増やし関税を段階的に引き下げた。

【スムート・ホーリー関税法の悪夢~政策転換必至も、遅きに失するリスク】

■中国はどうやって最後まで戦うか

トランプ米政権の相互関税は、中国製品に対して累計145%(4/11現在)に達した。中国政府は徹底抗戦の構えだ。

中国にとって「戦い方」は報復関税だけではない。第1に、関税による米国への輸出コスト増加を緩和するための自国通貨切り下げである。ただ、中央銀行の中国人民銀行は元の安定を重視する構えを見せている。第2に、米国債の売却である。4/4までは株式相場急落を受けて「質への逃避」から債券に資金が流入し、米国債利回りは低下基調で推移していた。4/7以降、長期・超長期の米国債を中心に売りが活発となり、米長期金利上昇している。中国人民銀行の金準備積み増しは2024年11月から5ヶ月連続となっている。米国債を売却した資金の受け皿としてさらなる金購入が見込まれる。

【中国はどうやって最後まで戦うか~通貨切下げ、米国債売り、金準備増し】

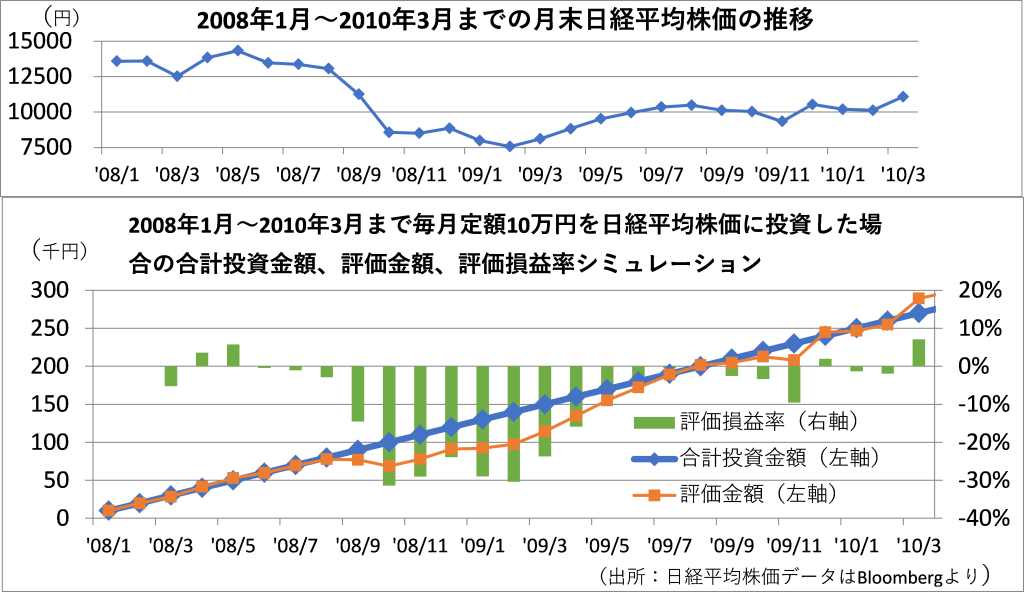

■08年以降相場とドルコスト平均法

米FRB(連邦準備制度理事会)は2024年、9/18に政策金利をそれまでのピーク据え置きから0.5ポイント引き下げ、11月と12月のFOMC(連邦公開市場委員会)でそれぞれ0.25ポイントずつ利下げを実施。2007年も同じ9/18、1年以上のピーク据え置き期間後0.5ポイント利下げを実施し、その後年内に0.25ポイントずつ2回の利下げを実施した。2024年と2007年の経済・金融環境が類似していたならば、リーマンショックが発生した2008年と2025年も同様に類似する面があって不思議ではない。最悪の事態を想定しつつ、投資戦略の選択肢を用意しておくことも重要だろう。価格変動商品を定期的に定額で購入する「ドルコスト平均法」を活用し、時間分散によってリスクを低減することも検討の余地があるだろう。

【08年以降相場とドルコスト平均法~「ワーストシナリオ」におけるリスク低減】

■銘柄ピックアップ

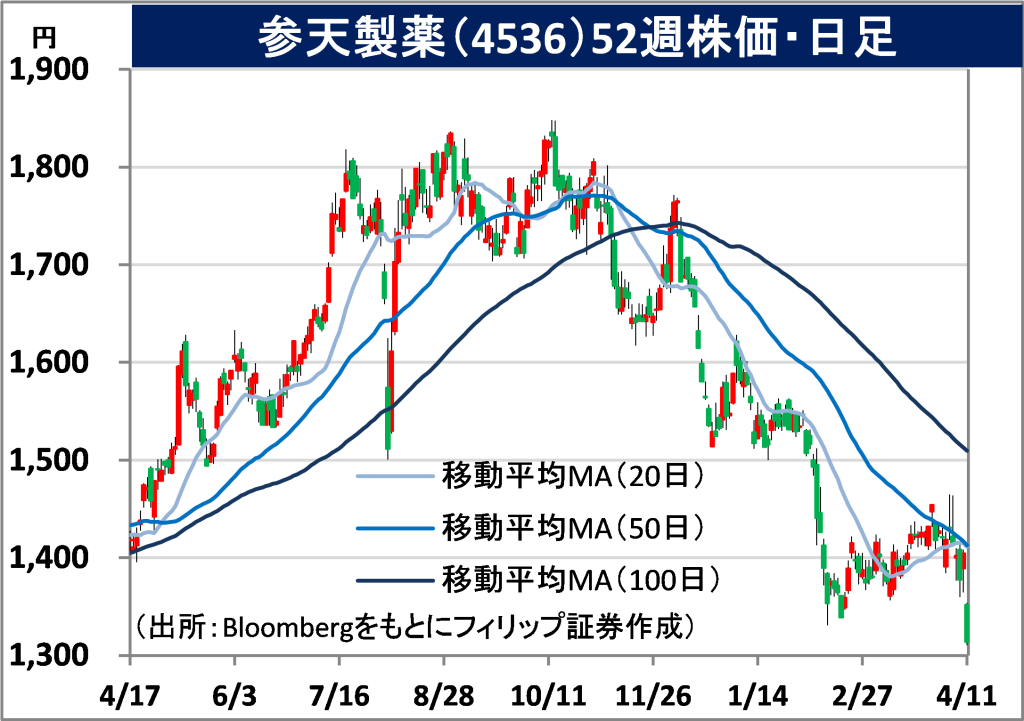

参天製薬(4536)

1314 円(4/11終値)

・1890年に田口謙吉が大阪市に田口参天堂を創業。1899年に眼科薬「大学目薬」を発売し発展。医療用医薬品と一般用医薬品の二事業を営む。眼科用医薬品で国内最大手。「サンテ」が看板商品。

・2/6発表の2025/3期9M(4-12月)は、売上収益が前年同期比横ばいの2227億円、コア営業利益が同11.4%減の436億円。日本は薬価改定やジアクスLX点眼液の自主回収が響いて同5%減収(1197億円)だったが、海外は為替の円安を受けて増収。特に、欧州・中東・アフリカが同14.8%増収。

・通期会社計画は、売上収益が前期比横ばいの3020億円、コア営業利益が同12.4%減の550億円。年間配当は同3円増配の36円(従来計画34円)へ上方修正。4/4、開放隅角緑内障または高眼圧症の治療薬「タプコム」が中国の国家薬品監督局(NMPA)から製造承認を取得したと発表。中国は緑内障患者数が最多であり、眼科医・インフラが不足する中、2020年時点の患者数は約2200万人。

キヤノン電子(7739)

2119 円 (4/11終値)

・1954年設立。キヤノン(7751)の製造子会社。シャッター・絞りユニット等の「コンポーネント」、スキャナーやハンディターミナル等の「電子情報機器」、および宇宙関連を含む「その他」の事業を営む。

・1/29発表の2024/12通期は、売上高が前期比4.5%増の1006億円、営業利益が同13.7%増の103億円。売上比率56%のコンポーネントは6%増収、営業利益が4%増。売上比率28%の電子情報機器は4%増収、営業利益が28%減。その他は3%減収、営業利益が7億円となり、黒字転換した。

・2025/12通期会社計画は、売上高が前期比4.3%増の1050億円、営業利益が同5.8%増の110億円、年間配当は未定(2024/12通期実績は10円増配の70円)。同社は2024年3月に防衛省と宇宙領域把握能力向上のための実証事業である多軌道観測実証衛星の製造・試験の契約を締結するなど、人工衛星で防衛省向け受注実績を積み増している。防衛予算拡大が追い風だろう。

平和不動産リート投資法人(8966)

128280 円(4/11終値)

・平和不動産(8803)をスポンサーとする総合型REIT。東京都区部の住宅とオフィスを主要な投資対象とし、用途別で住宅が約49%、オフィスが約48%(2025年3月末)。継続的な物件入替えに特徴。

・1/17発表の2024/11期(6-11月)は、営業収益が前期(2024/5期)比3.5%増の90億円、営業利益が同4.7%増の46億円、1口当たり分配金(利益超過分配金含まず)が同7.7%増の3640円。期中平均稼働率が97.5%、運用資産合計が127物件(前期比横ばい)、取得価格2372億円(同2.7%増)。

・4/10に2025/5期(12-5月)および2025/11期会社計画をそれぞれ上方修正。2025/5期は営業収益を前期(2024/11期)比12.3%増の101億円(従来計画92億円)、営業利益を同18.9%増55億円(同48億円)、1口当たり分配金を同210円増配の3850円(同3750円)とした。1/1基準の公示地価でも首都圏の不動産価格上昇が示された。保有ポートフォリオの売却による分配金増加が見込まれる。

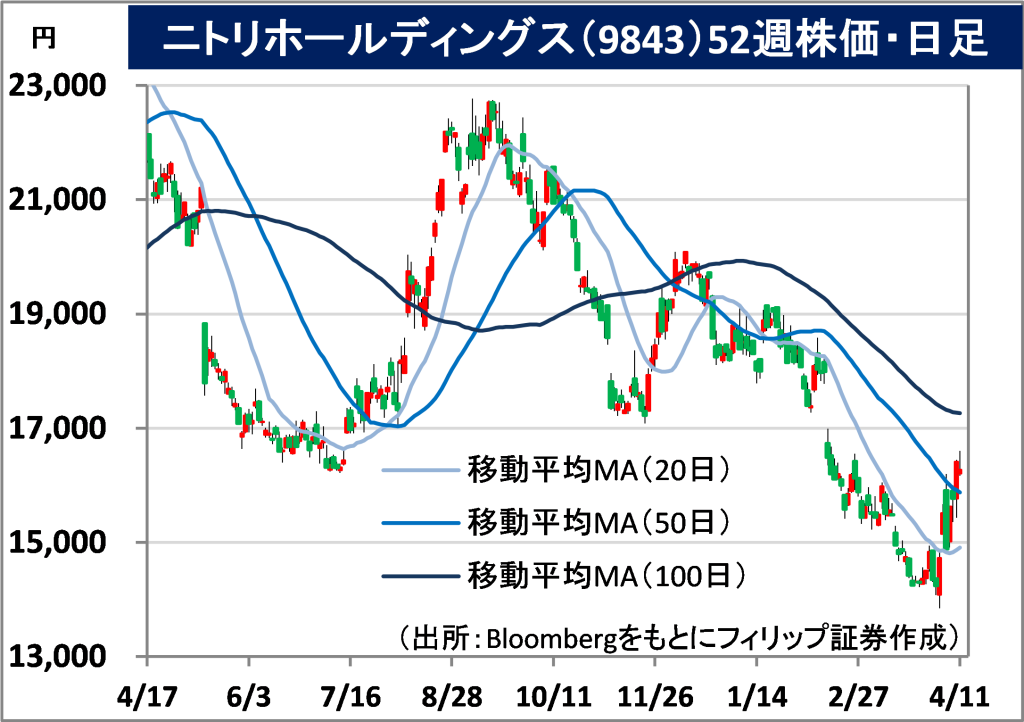

ニトリホールディングス(9843)

16270 円 (4/11終値)

・1972年設立。家具・インテリア用品の企画・販売などを行う。商品企画や原材料調達から製造・販売にとどまらず物流機能に至るまで全体としてプロデュースする「製造物流IT小売業」を標榜する。

・2/12発表の2025/3期9M(4-12月)は、売上高が前年同期比6.2%増の7049億円、営業利益が同1.1%増の989億円。ニトリと島忠の2024年12月末合計店舗数が同年3月末比37店純増の1048店舗。円安進行による輸入コスト増に対し、物流内製化や経費抑制も、営業利益率は0.7ポイント悪化。

・通期会社計画は、売上高が前期比7.2%増の9600億円、営業利益が同1.5%増の1296億円、年間配当が同5円増配の152円。為替(円安)の影響を受けにくい海外店舗出店加速のほか、自社車輛による国内コンテナ輸送網や自社物流網拡大、配送最適化技術によるラストワンマイル配送DX化による物流コスト削減に取り組む。トランプ米政権は貿易不均衡是正のため円高を推進する可能性。

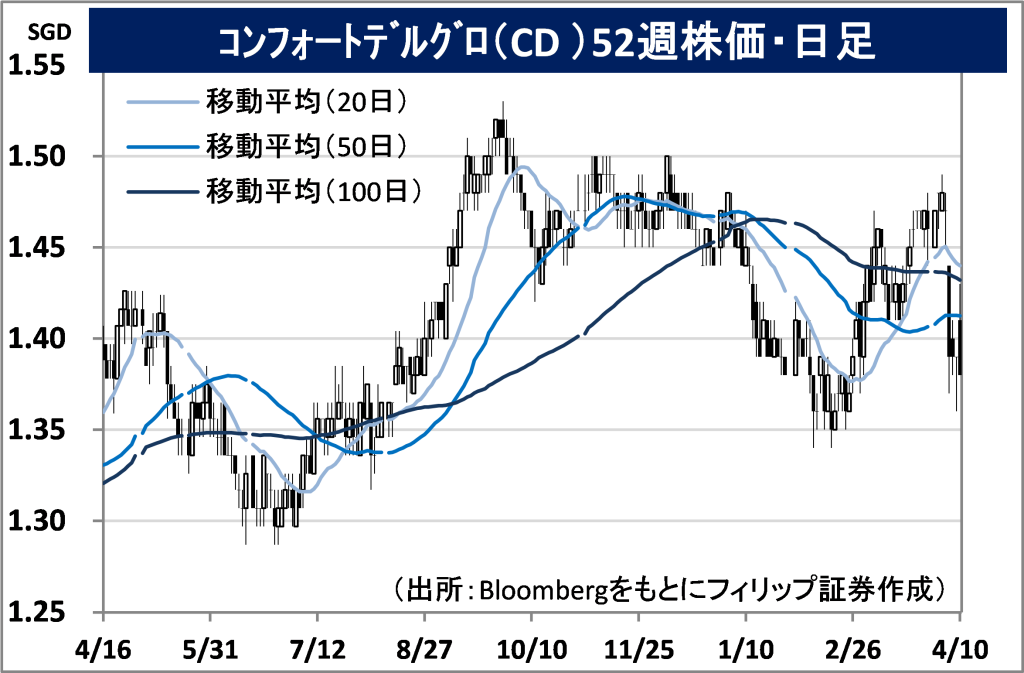

コンフォート・デルグロ(CD)

市場:シンガポール 1.38 SGD (4/10終値)

・2003年にコンフォートグループとデルグロの2つの陸送会社が統合。シンガポール拠点の世界最大規模の陸上輸送会社で豪州、英国等7ヵ国で事業展開。シンガポールで最も有名なタクシー会社。

・2/27発表の2024/12通期は、売上高が前期比15.4%増の44.76億SGD、一時的要因を除く調整後営業利益が同19.6%増の3.17億SGD。豪州タクシー大手A2B社および英国の陸運管理CMAC社の買収に加え、生活全般に係る統合アプリ「Zig」のフィー収入が2023年7月より新たな収益源となった。

・2024年は、2月にその他プライベート交通部門 でCMAC社の買収が完了し、下半期にタクシー&プライベート・ハイヤー部門 で豪州A2B社と英国Addison Lee社の買収が完了。AI(人工知能)を使った自動運転タクシー技術への先行投資が重要な経営課題となる中、配車サービス大手Grabのタクシー事業参入は、業界再編によって同社を中核とした経営統合の動きが出てくることも考えられるだろう。

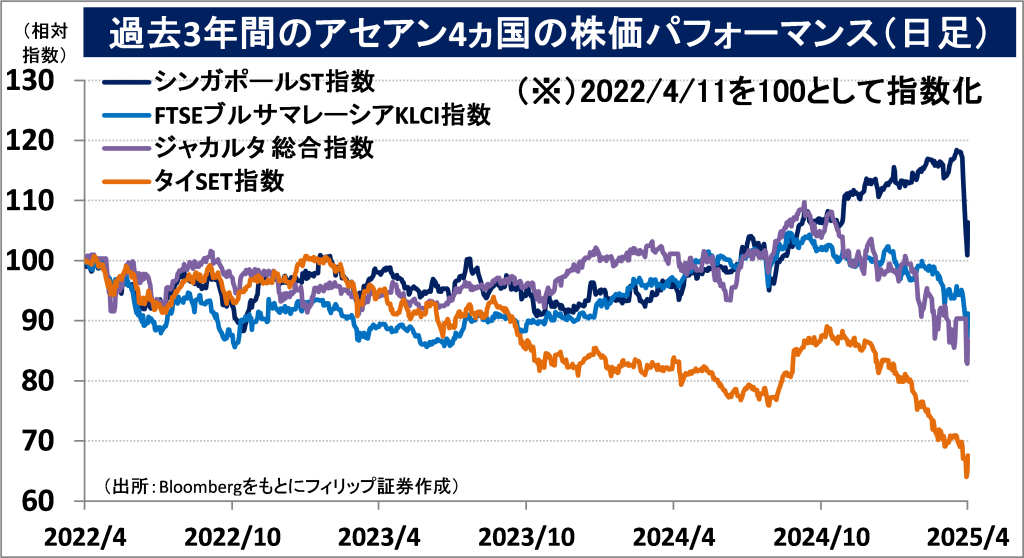

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(4/14号「シンガポール不動産大手でお家騒動」)

シンガポールの不動産大手でホテル事業も手がけるシティ・ディベロップメンツ(CDL)は、1963年創業で、72年に華人クエック家の財閥「ホンリョン・グループ」が買収。日本でも東京・銀座のホテル運営などで三井不動産(8801)と協業している。そのCDLでお家騒動が勃発し、財閥総帥として実験を握る父親のクエック・レンベン会長と、跡継ぎとしてグループCEOを務める長男のシャーマン・クエック氏が対立している。シャーマン氏らが1月末から新しい社外取締役の指名に向けて動き、レンベン氏らの反対にかかわらず2月に書面上で決議。レンベン氏がこれに対し、指名委員会を通す通常の手続きを踏まず任命を承認したと批判した。シンガポールではオーナー系企業が多いからことから、企業統治(ガバナンス)の改革の必要性が問われるところだろう。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込)、外国取引の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.10%(消費税込)(ただし、対面販売の場合、3,300円に満たない場合は3,300円、コールセンターの場合、1,980円に満たない場合は1,980円)となります。

- 上場有価証券等は、株式相場、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

免責事項

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断においてお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。