【投資戦略ウィークリー 2025年4月7日号(2025年4月4日作成)】”相互関税の衝撃波~早期利上げ観測後退、消費税問題も”

■相互関税の衝撃波~早期利上げ観測後退、消費税問題も

- トランプ米大統領が発した「相互関税」の衝撃は予想を超えるものだった。相互関税は、貿易相手国・地域の為替操作など米国製品に不利な貿易障壁をなくすことが目的とされ、原則として全ての輸入品に一律10%の基本関税を課した上で、各国・地域の関税や非関税障壁を考慮し、税率を上乗せしたものだ。税率は日本に対して24%となった。実際には相手国との貿易赤字額を米国の輸出額で割り、その数字を2で割って算出されており、米国に対する貿易黒字が大きい国をターゲットにしている。

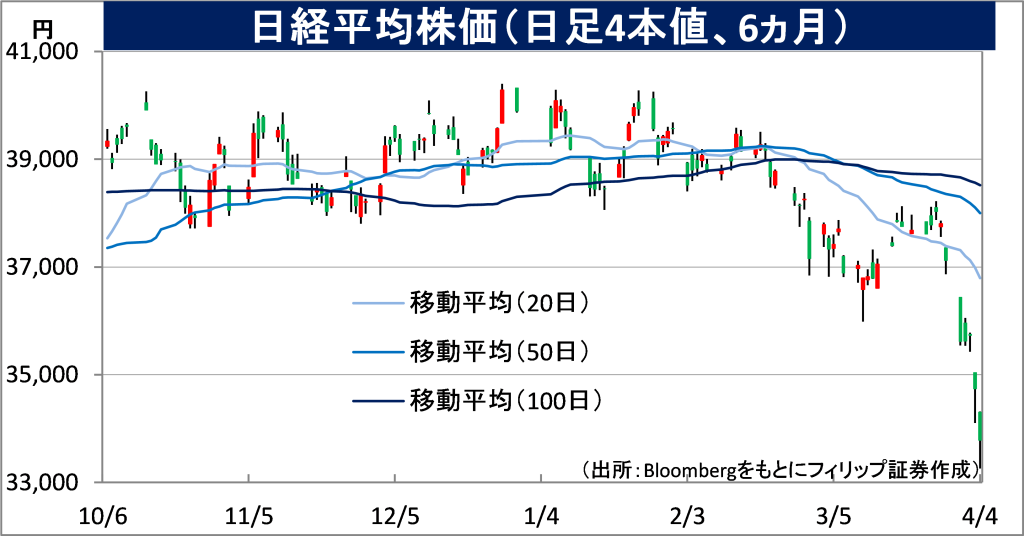

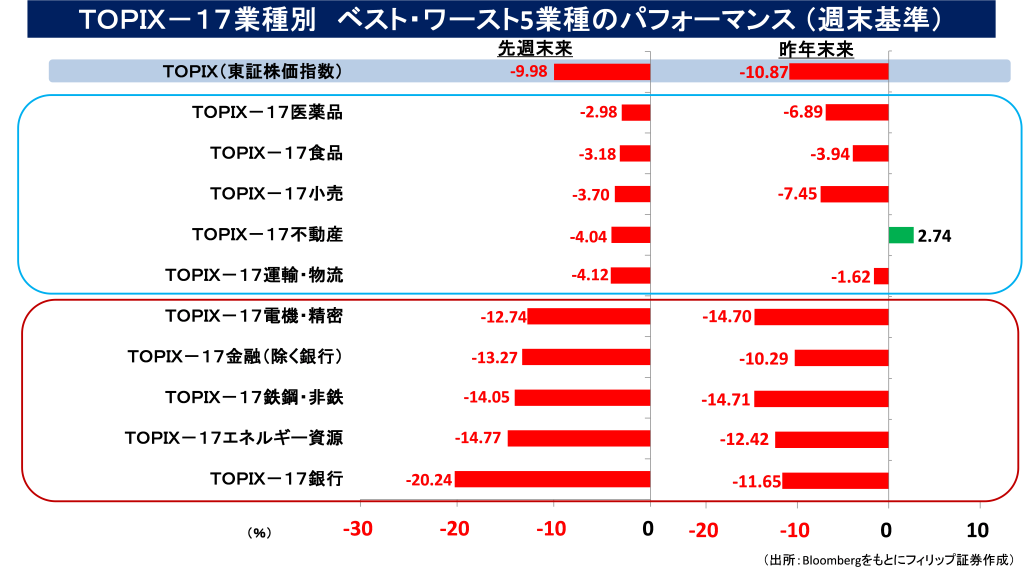

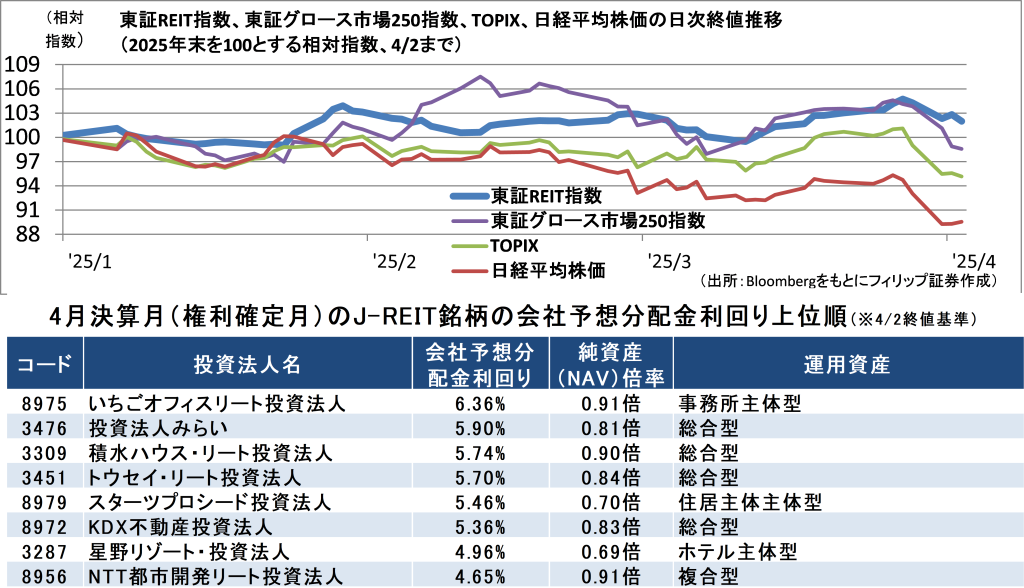

- 米国による関税の強化は、1930年のスムート・ホーリー関税法に見られたように、各国が報復関税を実施したことで国際貿易が大幅に減少し、世界恐慌を悪化・長期化させた要因となった歴史を思い起こさせる。世界経済を混乱させるとの懸念から、米FRB(連邦準備制度理事会)やECB(欧州中央銀行)の利下げ観測が復活した。日銀の追加利上げ観測も後ずれしそうだとの思惑から、3月下旬に60%近くまで上昇していた日本国債10年物利回りは4/4に1.3%割れまで急低下。それに伴い、日銀の追加利上げ観測を受けて買い基調だった金融関連銘柄は大幅下落に転じた。一方で、既に底打ちの兆しが見られていたJ-REIT(上場不動産投資信託)や不動産株は金利低下の恩恵から堅調に推移している。

- ラトニック米商務長官は「トランプ大統領が諸外国に対する新たな関税を軽減するには、それらの国々が米国製品への輸入規制や障壁に対処する必要がある」との考えを示した。非関税障壁の具体的な例として、日本の消費税に当たる付加価値税を自国の製造業者への補助金に充当していると述べている。税法上、輸出が多い場合、消費税課税対象となる売上の額よりも課税対象となる経費の額が多くなれば還付が発生する。これがトランプ米政権で問題視されている。日本では衆議院が少数与党となる中、今年の7月に参議院選挙がある。対米貿易における相互関税の軽減という国益のため、政権交代を巡って消費税減税が争点となる可能性が出てきたのではないだろうか。消費税減税により、消費・小売関連企業をはじめ内需関連企業への追い風になると見込まれる。

- 4/3終値から計算した日経平均株価の加重平均BPS(1株当たり純資産価格)は2万6927円。加重平均PBR(株価純資産倍率)は、ロシアのウクライナ侵攻後の22年3月に10倍、24年8月に1.15倍まで低下。4/3終値のBPSに当てはめれば、1.10倍なら2万9619円、1.15倍なら3万0966円となる。東証による上場企業のPBR改善要請の動きを受けたPBR底上げの動きも進んでいる。PBR1.20倍に相当する3万2312円近辺も下値目処となり得るだろう。(笹木)

本日号は、星野リゾート・リート投資法人(3287)、ダイフク(6383)、サイゼリヤ(7581)、燦ホールディングス(9628)、インドフード・サクセス・マクムール(INDF)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 4月7日(月): トーセイ、ウェザーニューズ、サンエー、薬王堂ホールディングス、ネクステージ、サーラコーポレーション、クリエイトSDHD

- 4月8日(火):ダイセキ、サカタのタネ、リソー教育、パルグループHD、リソー教育、三光合成

- 4月9日(水): 古野電気、マニー、ベルシステム24HD、トレジャー・ファクトリー、セブン&アイ・HD、サイゼリヤ、コメダHD、エービーシー・マート

- 4月10日(木): 乃村工藝社、久光製薬、吉野家HD、技研製作所、わらべや日洋HD、ライフコーポレーション、ベルク、ベイカレント、フジ、ファーストリテイリング、タマホーム、スギHD、コジマ、コシダカHD、クリーク・アンド・リバー社、オーエスジー、ウイングアーク1st、イオンフィナンシャルサービス、イオンディライト、アレンザHD、U-NEXT HOLDINGS、SHIFT、MrMaxHD

- 4月11日(金):良品計画、明光ネットワークジャパン、北興化学工業、日本毛織、東京個別指導学院、竹内製作所、大阪有機化学工業、大黒天物産、進和、ワキタ、ローツェ、リンガーハット、ライク、ヨンドシーHD、モリト、ブックオフグループ、フィル・カンパニー、ビックカメラ、ビーウィズ、ハイデイ日高、ツルハHD、チヨダ、セントラル警備保障、ジンズHD、コーナン商事、エスプール、エコス、ウエルシアHD、インターアクション、イオン北海道、イオンモール、イオンファンタジー、イオン、イートアンドHD、アステナHD、アークランズ、TSIHD、Sansan、PR Times、IDOM、E・JHD、DCMHD、(米)モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴ、ファスナル、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、ブラックロック、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

■主要イベントの予定

- 4月7日(月):

・日銀コール市場残高(3月)、IACEトラベルが東証スタンダードに新規上場、日銀支店長会議・地域経済報告(さくらリポート、4月)、08:30 毎月勤労統計-現金給与総額・実質賃金総額(2月)、14:00 景気一致指数・先行CI指数(2月)

・EU外相理事会(通商、ルクセンブルク)

・米消費者信用残高(2月)、ユーロ圏小売売上高(2月)、独鉱工業生産(2月)、中国外貨準備高(3月)

- 4月8日(火):

・財務省30年利付国債入札、8:50 国際収支:経常収支・貿易収支(2月)、14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断・先行き判断(3月)

- 4月9日(水):

・日銀国債買い入れオペ、14:00 消費者態度指数(3月)、15:00 工作機械受注(3月)、15:15 植田日銀総裁が第100回信託大会であいさつ

・米リッチモンド連銀総裁が講演、米FOMC議事要旨(3月18、19日開催分)、ニュージーランド中銀とインド中銀が政策金利発表

・米卸売在庫(2月)、ロシアGDP(4Q)、中国経済全体のファイナンス規模・新規融資・マネーサプライ(3月、15日までに発表)

- 4月10日(木):

・財務省5年利付国債入札、08:50 国内企業物価指数(3月)、08:50 銀行貸出動向(3月)、08:50 対外・対内証券投資(3月30日-4月4日)、11:00 東京オフィス空室率(3月)

・米ダラス連銀総裁がイベントで開会のあいさつ、米シカゴ連銀総裁と米フィラデルフィア連銀総裁が講演、ペルー 中銀が政策金利発表、ウクライナ大統領が南アフリカ訪問・大統領と会談

・ 米新規失業保険申請件数(4月5日終了週)、 米CPI(3月)、米財政収支 (3月)、中国CPI&PPI(3月)

- 4月11日(金):

・08:50マネーストックM2・M3(3月)、13:30日銀の生活意識に関するアンケート調、10:00 ブルームバーグ日本経済調査 (4月)

・米セントルイス連銀総裁と米ニューヨーク連銀総裁が講演、ユーロ圏財務相会合(ユーログループ、ワルシャワ)、EU財務相理事会(非公式、ワルシャワ、12日まで)

・米PPI(3月)、米ミシガン大学消費者マインド指数(4月)、独CPI(3月)、英鉱工業生産(2月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

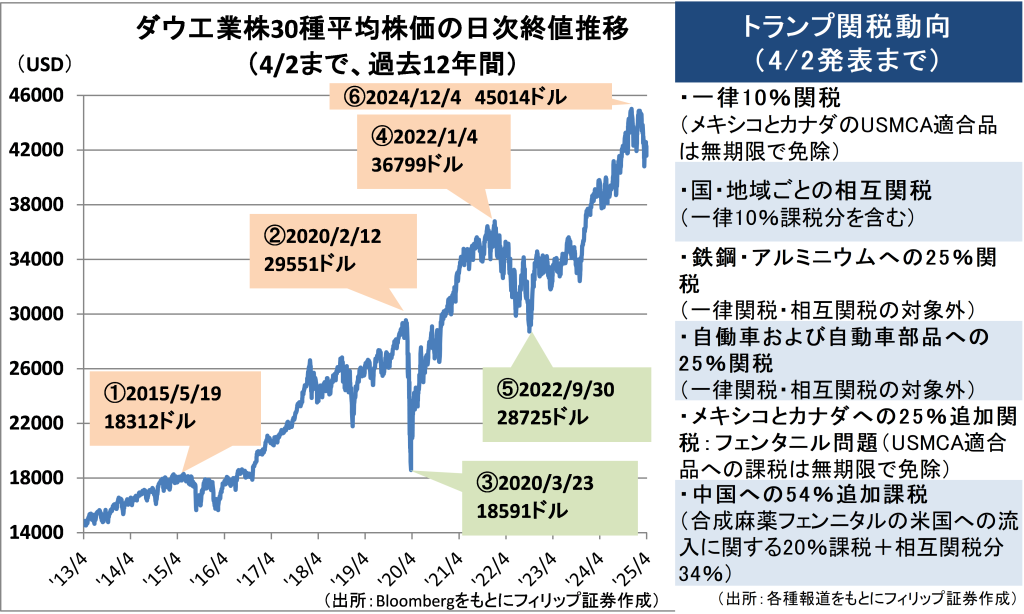

■ダウ平均株価の目標下値の見方

米トランプ大統領が現地4/2の米国市場取引時間終了後、一律10%関税と国・地域ごとの相互関税を発表。既に発表済みの関税と合わせ、1945年のブレトンウッズ体制に始まった戦後の自由貿易システムを強制的にリセットした。関税に関する一連の政策は、大統領選挙時の公約に忠実に従っているように見受けられる。各国が報復関税などの強い措置をとるのか、関税および非関税障壁の撤廃に向けて動くのかが今後の焦点だろう。

ダウ工業株30種平均株価(ダウ平均)の過去12年間の推移を見ると、2020年3月や2022年9月のように、ピークアウト後、上昇相場の起点までのピーク近辺へ下落する傾向が見られる。終値で昨年12/4に最高値を付けたダウ平均の調整局面は2022年1月高値が目安となり得るだろう。

【ダウ平均株価の目標下値の見方~トランプ関税の余波吸収に時間も必要】

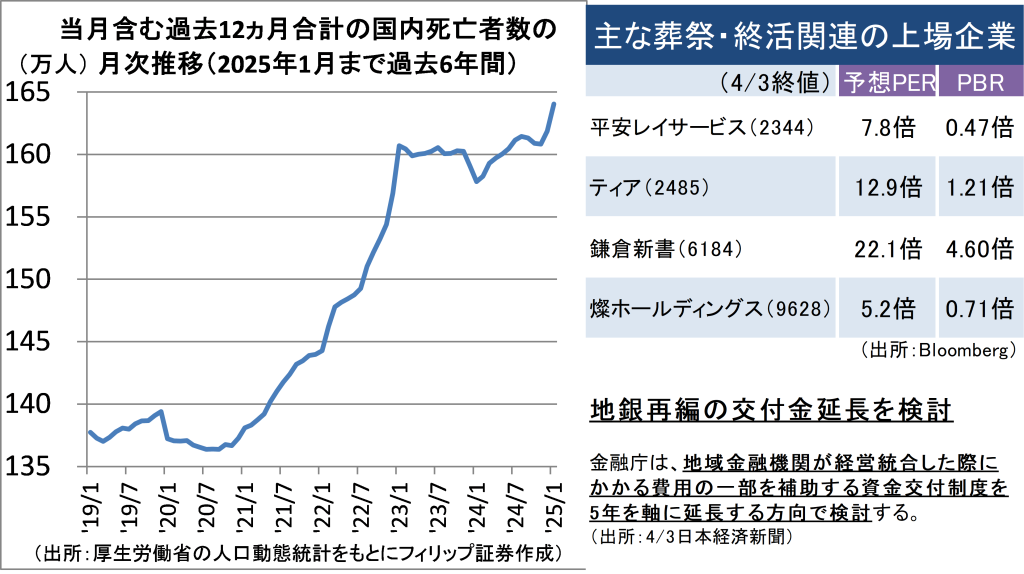

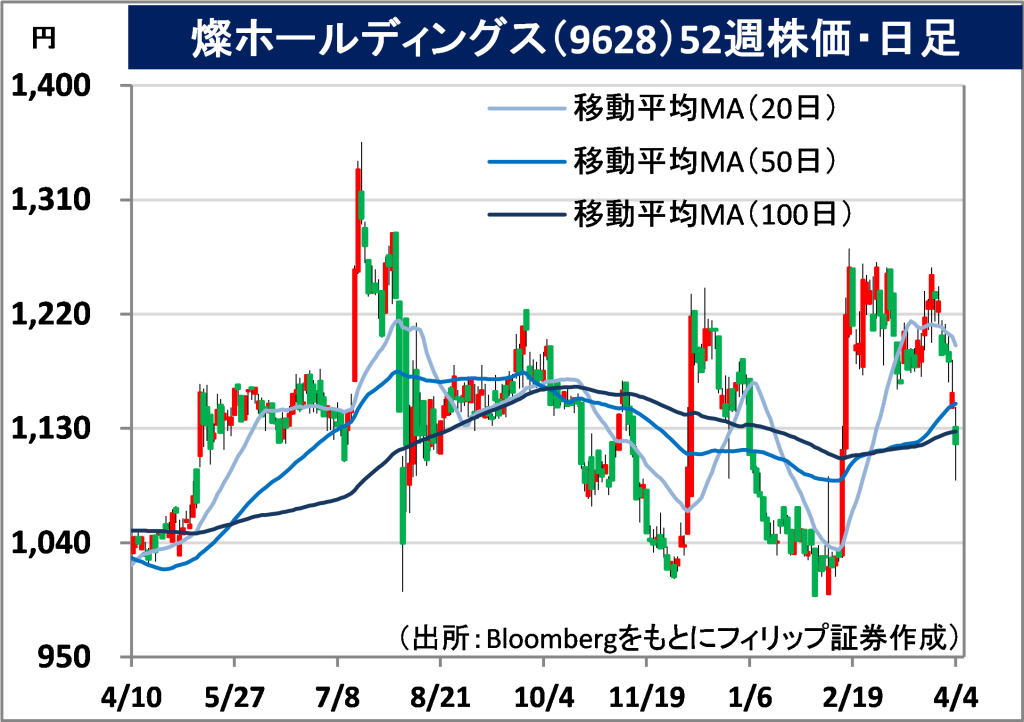

■国内死亡者数の増加ペース加速

新型コロナウイルス感染症が2023年の5/8から「5類感染症」に移行し、日本人は日常の生活を取り戻したように見えるが、直近では国内死亡者数の増加ペースが加速している。厚労省の人口動態統計による、当月を含む過去12ヵ月間の死亡者数は2024年12月に過去最多人数を更新し、25年1月に前月比2万1762人増加した。火葬場の不足により「火葬待ち」が深刻な社会問題となっている。葬儀1件当たりの単価は縮小傾向にあったなかで葬儀業界でもこれから単価の引き上げの動きが出てくると予想される。

人口減少のペースが加速することにより、地方銀行をはじめとして国内で市場シェアを争う業界は、生き残りをかけて経営統合など合従連衡の動きを加速させる必要があるだろう。

【国内死亡者数の増加ペース加速~火葬場不足深刻、金融業界も再編必要】

■底堅いJ-REITと4・10決算月銘柄

日経平均株価、TOPIX、東証グロース市場250指数など日本株の主要指数が昨年末時点を軒並み下回る中、東証REIT指数が相対的に堅調に推移。同指数は、米長期金利の上昇一服を受けて昨年12月半ばから底打ち反転の兆しが見られた。トランプ関税発動に伴って国内長期金利もピークアウトするならば本格的な回復に向かう可能性もある。

東証上場のJ-REIT(不動産投資信託)57銘柄のうち4月・10月決算期の銘柄は8銘柄。借入れを伴う不動産投資であるため、金利低下は投資口価格の上昇要因となる。最近はインフレによるコスト増を賃料に転嫁する動きもみられる。予想分配金利回りの高さだけでなく、個別株のPBRと同様の意味合いを持つNAV(純資産)倍率の割安さも注目される。

【底堅いJ-REITと4・10決算月銘柄~主に分配金目的投資で、騰落率も堅調】

■銘柄ピックアップ

星野リゾート・リート投資法人(3287)

199000 円(4/4終値)

・2013年設立。ホテル・旅館および付帯施設に対する投資を行うホテル特化型のREIT。星野リゾートグループの「星のや」、「星野リゾート 界」、「星野リゾート リゾナーレ」の3ブランドに主に投資する。

・12/16発表の2024/10期(5-10月)は、営業収益が前期(2024/6期)比12.4%増の74.96億円、営業利益が同22.4%増の34.85億円、1口当たり分配金(利益超過分配金含まず)が同1.9%増の9218円。投資口追加発行を行い、「OMO7大阪」を取得の一方、「界川治」を売却。新規物件が収益寄与。

・3/18に2025/10期(5-10月)会社計画を上方修正。営業収益を前年同期比10.9%増の83.15億円(従来計画80.41億円)、営業利益を同13.7%増の39.64億円(同37.58億円)、投資口分割考慮後の1口当たり分配金を同791円増配の5400円(同5000円)とした。2025/4期は従来会社予想を据え置いた。4/2終値で会社予想年分配金利回りが4.96%、NAV(純資産)倍率が0.69倍と割安水準にある。

ダイフク(6383)

3502 円 (4/4終値)

・1937年に坂口機械製作所として設立。社名は大阪と福知山に由来。倉庫や工場で物を動かすマテリアルハンドリングシステム市場で世界首位。立体自動倉庫やシリコンウエハ搬送システムも強い。

・2/14発表の2024/12通期(4-12月の変則9ヵ月間)は、売上高が前年同期比6.1%増の5632億円、営業利益が同36.3%増の715億円。受注高はアジアの半導体生産ライン向けや北米の空港向けが堅調により同5.8%増の5947億円。生産効率化やコスト削減を受けて営業利益率が2.8ポイント上昇。

・2025/12通期会社計画は、受注高が前期比7.2%増の7000億円、売上高が同0.9%増の6500億円、営業利益が同0.6%増の815億円、年間配当が同9円増配の64円。日銀が4/1公表した3月の短観は雇用状況を示す指数が全規模全産業マイナス37と1991年以来、約33年ぶりの人手不足水準。人手不足対応の省力化投資を中心に、短観の25年度設備投資計画も前年度比4.8%増と増勢。

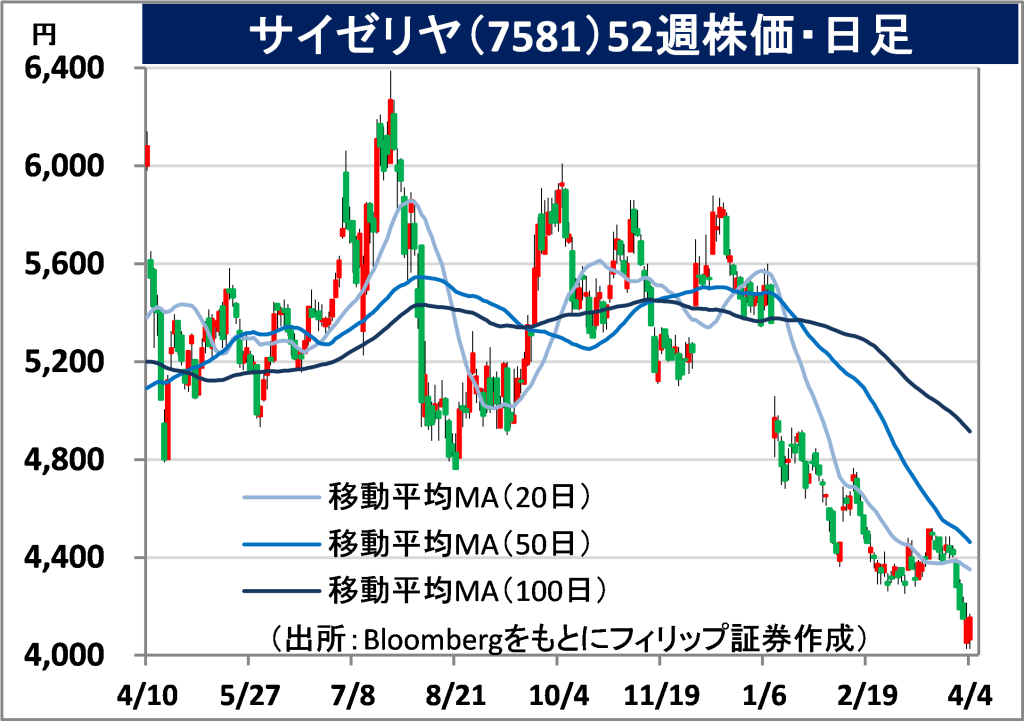

サイゼリヤ(7581)

4155 円(4/4終値)

・1973年に千葉県市川市で設立。低価格イタリアワイン&カフェンレストラン「サイゼリヤ」を直営展。24年11月末時点で国内1041店舗、中華圏・シンガポール合計564店舗。豪州に自社工場を保有。

・1/8発表の2025/8期1Q(9-11月)は、売上高が前年同期比16.4%増の612億円、営業利益が同13.3%増の39億円。粗利益率が同1.1ポイント悪化。売上比率64%の日本は21%増収、営業利益が1.6億円(前年同期0.25億円)。売上比率36%のアジアが12%増収、営業利益が0.7%増の32億円。

・通期会社計画は、売上高が前期比12.9%増の2536億円、営業利益が同11.7%増の166億円、年間配当が同横ばいの25円。現地4/2にトランプ米大統領が発表した相互関税は市場予想より大幅に厳しいものとなり、米国経済悪化を懸念して為替は円高ドル安で反応。日本に対する相互関税24%の引き下げと日本の政局の観点から消費税率引き下げによる内需拡大が争点となる可能性がある。

燦ホールディングス(9628)

1118 円 (4/4終値)

・1932年に葬儀の請負と霊柩運送事業を主目的に公益社を創業。2004年に持株会社へ移行後、2005年に葬仙(鳥取県・島根県周辺)を、2006年にタルイ(兵庫県明石市周辺)を完全子会社化。

・2/6発表の2025/3期9M(4-12月)は、営業収益が前年同期比28.9%増の207億円、営業利益が同3.2%減の24億円。先行投資としてTOB(株式公開買付)を通じて24年9月に「きずなホールディングス」を連結子会社化。増収効果の一方、販管費増加への影響が大きくなったことから営業減益

・通期会社計画を上方修正。売上高を前期比39.9%増の314億円(従来計画243億円)、営業利益を同1.3%増の38.4億円(同38.2億円)とした。年間配当(株式分割考慮後)は同0.5円増配の24円で据え置いた。きずなホールディングスは家族葬に特化した葬儀会館を11道府県で164ホール(24年12月末)出店。グループ全体で15都道府県、葬儀取扱い年間3万件、自社会館数が262会館に拡大。

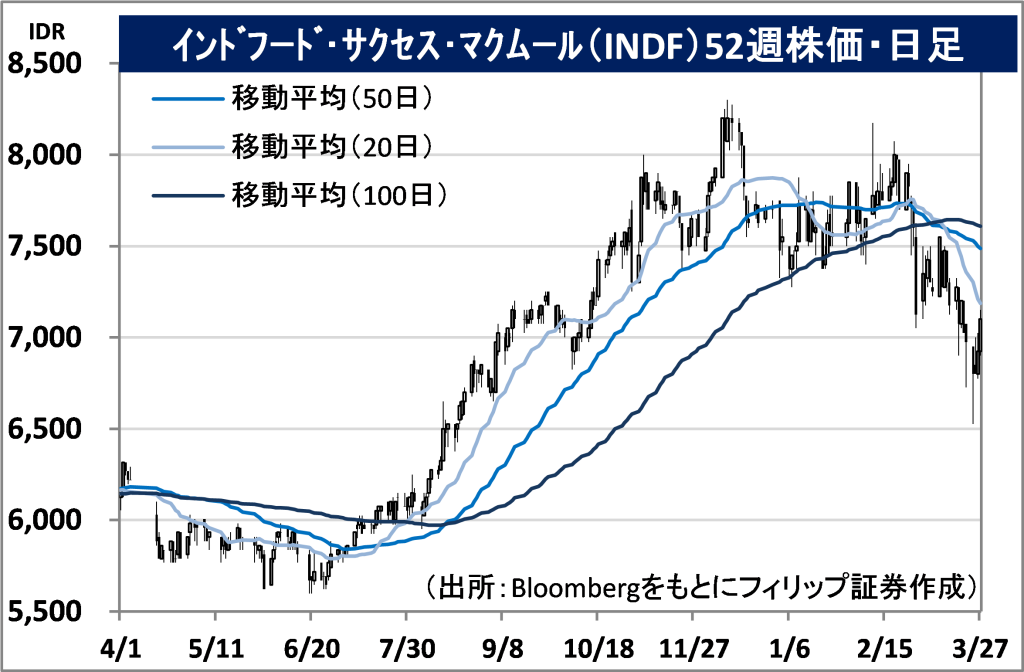

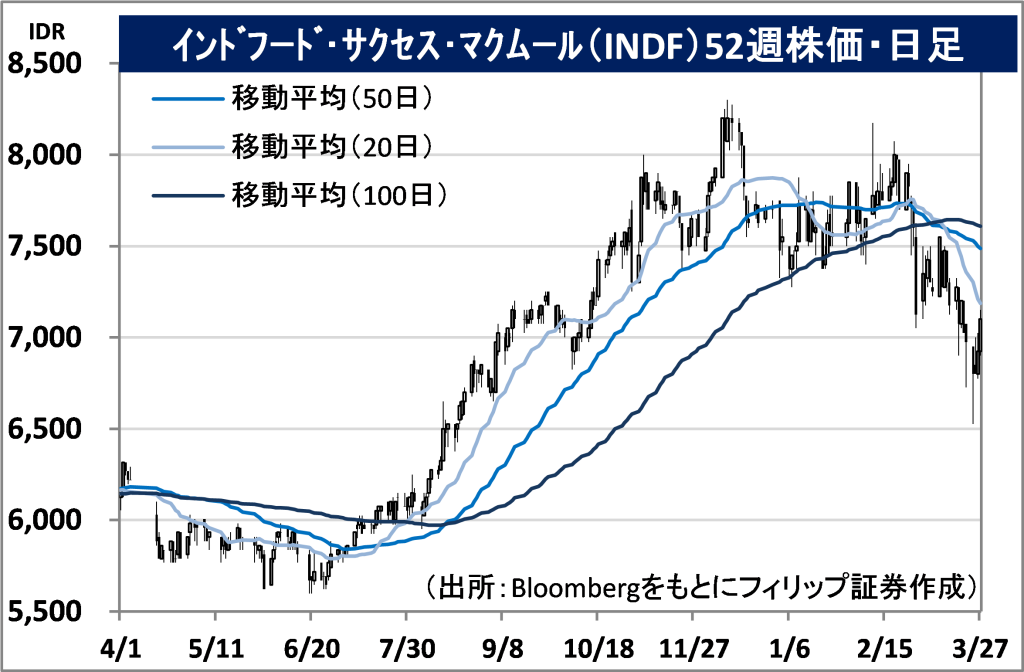

インドフード・サクセス・マクムール(INDF)

市場:インドフード 7100 IDR (3/27終値)

・インドネシア財閥サリムグループ企業で、1990年創業。主力の包括的な消費者向けブランド商品を扱うCBPのほか、小麦粉を生産・販売するBogasari、アグリビジネス、物流の4つの戦略的事業を行う。

・3/25発表の2024/12通期は、売上高が前期比3.7%増の115.78兆IDR、営業利益が同17.4%増の23.08兆IDR、外貨建て資金調達に関する未実現損失など非経常的要因を除く調整後コア純利益が同16.0%増の11.34兆IDR。即席麵「インドミー」が堅調のほか、原料コスト減少で粗利益率が改善。

・CBP事業の国民的即席麺「インドミー」およびBogasari事業の小麦粉やパスタ原料となる小麦の国際相場が落ち着いていること、並びにアグリビジネスでパーム油相場が堅調に推移していることが業績に貢献。インドネシアの1人当たり名目GDP(IDR建て)は2023年が前期比5.9%増と増加し、中長期的な成長が見込まれる。インドネシア株式市場の短期的な混乱は消費関連銘柄への投資好機だろう。

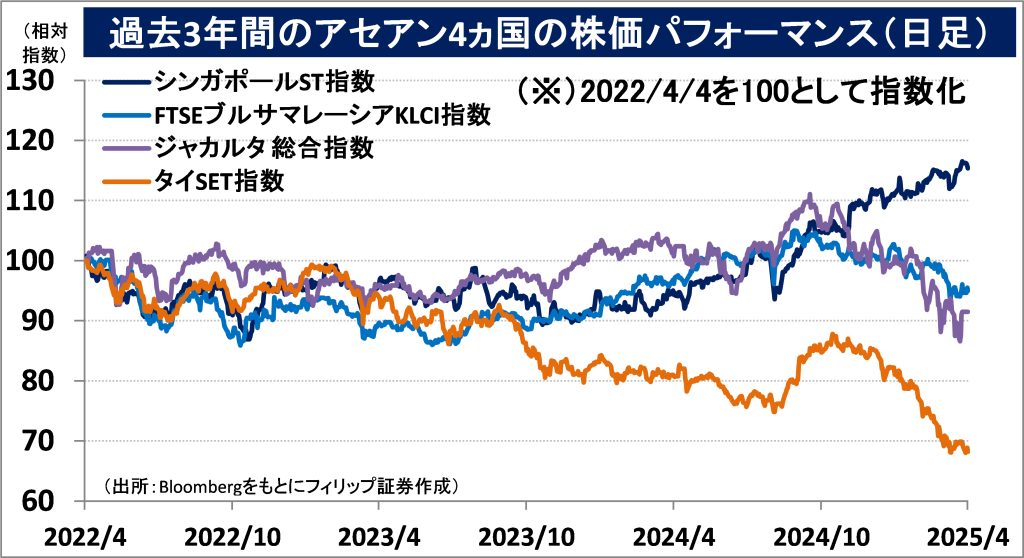

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(4/7号「インドネシア株式市場と通貨ルピアに波乱)

インドネシアのプラボウォ政権は1月下旬、既に執行が始まっている2025年の予算を見直して、成立済み予算の1割に当たる306兆IDR(ルピア、2.8兆円相当)を削減するよう省庁に求めた。この予算運営を巡って市場の不信感が広がり、通貨ルピアは1998年のアジア通貨危機以来の水準の安値を付けたほか、代表的な株価指数のジャカルタ総合指数も1/23に付けた年初来高値から3/24安値まで18.5%下落した。同政権は貧困層を中心に人気を集めるため、無料の学校給食を看板政策としている。25年の対象者を当初の約1750万人から約8000万人に増やす目標を掲げ、削減分の予算を給食供給拡大に割り当てる予定だ。インドネシアは3/31-4/3頃に断食明け大祭(レバラン)休暇期間となるものの、今年は消費額が前年比1割強減る見込み。短期的には経済への悪影響が大きそうだ。

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(4/7号「インドネシア株式市場と通貨ルピアに波乱)

インドネシアのプラボウォ政権は1月下旬、既に執行が始まっている2025年の予算を見直して、成立済み予算の1割に当たる306兆IDR(ルピア、2.8兆円相当)を削減するよう省庁に求めた。この予算運営を巡って市場の不信感が広がり、通貨ルピアは1998年のアジア通貨危機以来の水準の安値を付けたほか、代表的な株価指数のジャカルタ総合指数も1/23に付けた年初来高値から3/24安値まで18.5%下落した。同政権は貧困層を中心に人気を集めるため、無料の学校給食を看板政策としている。25年の対象者を当初の約1750万人から約8000万人に増やす目標を掲げ、削減分の予算を給食供給拡大に割り当てる予定だ。インドネシアは3/31-4/3頃に断食明け大祭(レバラン)休暇期間となるものの、今年は消費額が前年比1割強減る見込み。短期的には経済への悪影響が大きそうだ。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込)、外国取引の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.10%(消費税込)(ただし、対面販売の場合、3,300円に満たない場合は3,300円、コールセンターの場合、1,980円に満たない場合は1,980円)となります。

- 上場有価証券等は、株式相場、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

免責事項

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断においてお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。