投資戦略ウィークリー 2023年7月3日号(2023年6月30日作成)】”6月末近辺の需給特異日~物色はバリューシフトか?”

■“6月末近辺の需給特異日~物色はバリューシフトか?”

- 6月下旬から月末にかけて様々な要因が重なっている。3月決算企業の株主総会が相次ぐ時期という点では、経営者の前向きなコメントが買い材料となる可能性がある。その一方、需給面で予め押さえておくべき幾つかの要因もある。

- 第1に、EFT分配金確保のための換金売りだ。日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)に連動する主なETF(上場投資信託)の決算日である支払基準日(年1回)は7月8日または10日に到来する。権利付き最終日はその2営業日前であり、支払基準日が休日の場合は権利付き最終日が3営業日前となる。

- 第2に、年金の資産ポートフォリオにおける株式や債券のリバランスだ。最近は政府が資金を拠出し、2021年度から科学技術振興機構(JST)が金融機関などに運用を委託する「大学ファンド」が足元で10兆円規模に達している。なお、大学ファンドは目標運用利回りが38%とされており、その運用資金が高配当利回りの日本株へ資金が流れやすい面も無視できないだろう。

- 株主還元強化の下で平均配当利回りは年々高まる可能性が高く、四半期ごとに同様の需給要因が強まりやすいだろう。配当への注目度が高まるなか、日本経済新聞社が「日経連続増配株指数」と「日経累進高配当株指数」の算出・公表を30日から開始。米国では米国株を代表する「S&P500指数」構成銘柄の中から、25年以上連続して増配を実施している銘柄を「配当貴族」と呼び、その中から時価総額30億ドル以上から構成される「S&P500配当貴族指数」の注目度が高い。更に、S&P500指数に限らず上場企業全体の中から50年以上にわたって毎年配当を増額している銘柄は「配当王」と呼ばれる。

- 海外市場では昨年11月末に生成AI(人工知能)のChatGPTがリリースされて以来、インフレ率減速に伴う利上げ停止観測の強まりに後押しされて先端半導体と大型ハイテク株を中心としたグロース投資が勢いを得てきた。ところが、ここに来て欧米先進国では金融引締め長期化が意識され、長期金利が上昇ペースを速め、出遅れていた景気敏感株をはじめとするバリュー株へ資金がシフトし始めている。配当利回りや増配がより意識されやすい面もあるだろう。また、前期まで販売価格引き上げが原材料やエネルギー費用の高騰に追いつかなかった業種も、更なる販売価格引き上げとエネルギー価格の落ち着き・部品供給制約緩和なども合わさって、業績改善が加速しやすい面もありそうだ。そのような観点からは、セメントやガラスなどの素材を扱う企業が注目される。(笹木)

7/3号では、ステラケミファ(4109)、武田薬品工業(4502)、日本電気硝子(5214)、住友大阪セメント(5232)、キャピタルAブルハド(CAPI)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 7月3日(月):ネクステージ、象印マホービン、日本フイルコン、北恵

- 7月4日(火): アスクル、ハイデイ日高、アークス

- 7月5日(水): エスプール、薬王堂ホールディングス、サンエー、キユーピー、トーセイ

- 7月6日(木):フェリシモ、オーエスジー、トーセ、大黒天物産、キユーソー流通システム、わらべや日洋ホールディングス、ヨンドシーホールディングス、クリーク・アンド・リバー社、大阪有機化学工業、ウェザーニューズ、オンワードホールディングス

- 7月7日(金):MS&Consulting、TAKARA & COMPAN、エコートレーディング、エスクロー・エージェント・ジャパン、サーラコーポレーション、ジャステック、ファーストブラザーズ、フジ、ミタチ産業、ヤマトインターナショナル、ライフコーポレーション、ワキタ、安川電機、技研製作所、日本BS放送、北興化学工業、良品計画

■主要イベントの予定

- 7月3日(月)

・日銀短観(2Q)、auじぶん銀行日本製造業PMI(6月)

・米株式・債券市場が短縮取引、テニスのウィンブルドン選手権開幕(ロンドン16日まで)

・米自動車販売(6月)、米建設支出(5月)、米ISM製造業景況指数(6月)、S&Pグローバル米製造業PMI(6月)、S&PグローバルHCOBユーロ圏製造業PMI(6月)、中国財新製造業PMI指数(6月)

- 7月4日(火)

・AeroEdgeが東証グロースに新規上場、マネタリーベース(6月)、日銀営業毎旬報告(6月30日現在)

・米独立記念日の祝日で米株式・債券市場休場、英中銀金融政策委員会(MPC)メンバーのテンレイロ委員、任期満了、豪中銀が政策金利発表、上海協力機構(SCO)首脳会議(オンライン形式)

- 7月5日(水)

・ブリーチが東証グロースに新規上場、auじぶん銀行日本サービス業・日本複合PMI(6月)、日銀・需給ギャップと潜在成長率

・米FOMC議事要旨 (6月13、14日開催分)、米ニューヨーク連銀総裁が座談会に参加、第8回OPECインターナショナルセミナー(ウィーン、6日まで)

・米製造業受注(5月)、ユーロ圏PPI(5月)、 S&PグローバルHCOBユーロ圏総合・サービス業PMI(6月)、中国財新コンポジット・サービス業PMI(6月)、露GDP(1Q)

- 7月6日(木)

・対外・対内証券投資(6月25-7月1日)、東京オフィス空室率(6月)

・米ダラス連銀総裁・パネル討論会に参加、ポーランド中銀とマレーシア中銀が政策金利発表

・米ADP雇用統計 (6月)、 米新規失業保険申請件数 (7月1日終了週)、米貿易収支(5月)、米求人件数(5月)、米ISM非製造業総合景況指数(6月)、S&Pグローバル米総合・サービス業PMI(6月)、ユーロ圏小売売上高(5月)、独製造業受注(5月)

- 7月7日(金)

・グリッドが東証グロースに新規上場、毎月勤労統計-現金給与総額・実質賃金総額・家計支出(5月)、景気先行CI・一致指数(5月)

・ECB総裁がパネル討論会に参加、北大西洋条約機構(NATO)事務総長が首脳会議控え記者会見(ブリュッセル)

・米雇用統計(6月)、独鉱工業生産(5月)、中国外貨準備高 (6月)

- 7月8-9日(土・日)

・英中銀総裁がパネル討論会に参加、 ウズベキスタンで大統領選挙、中国経済全体のファイナンス規模、新規融資、マネーサプライ(6月、15日までに発表)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

■米航空株は他地域より割安か?

米運輸保安庁(TSA)は6/20、ジューンティーンスの連休初日となった16日に航空旅客数が278万5千人と、1日として過去4番目の高水準に達したと発表。業界団体(エアライン・フォー・アメリカ)は6-8月の航空旅客数が過去最多となる見込みとした。そのようななか米デルタ航空(DAL)の株価は、現地通貨建ておよび米ドル建てのどちらの場合でも、昨年4月初日終値を100とした相対指数でシンガポール航空や独ルフトハンザを足元で下回る。予想PERはどの会社も1桁台と低位である。

デルタ航空は27日開催の投資家向けイベント資料で、2023年の業績見通し引上げを発表。航空機の供給不足が運賃上昇を通じて同社の業績にポジティブに作用する可能性が高いほか、消費の物からサービスへのシフトも追い風となろう。

【米航空株は他地域より割安か?~米航空旅客数は歴史的高水準まで回復】

■史上最高値更新のインドSENSEX

インドの株価指数であるSENSDERX終値は6/28、過去最高値を更新。人口や所得の増加を背景に多様な企業の業績拡大が続くとの期待が投資マネーの流入に繋がっている。21年末を基準としても、日経平均株価やブラジル・ボベスパ指数に次ぐ上昇率だ。欧米先進国の金融引締め観測とは対照的に、ブラジルの今年8月に続いてインドも、エルニーニョ現象によるインフレリスクが残るものの、10-12月の利下げ観測が市場で台頭。

米国上場のインド株ADRを見ると、大手銀行や後発医薬品会社の株価が堅調の一方、世界的にインドの強みとされるソフトウェア開発受託や情報通信技術(ICT)といったIT企業の株価は出遅れている。生成AI(人工知能)の需要増加がインドIT企業への追い風と期待されよう。

【史上最高値更新のインドSENSEX~ADRは銀行と医薬品高くIT関連出遅れ】

■増配・高配当利回り銘柄の指数

欧米先進国が金融引締めに舵を切った2022年以降、日本株でも高配当利回り銘柄の株価が相対的に堅調に推移。そのようななか、日本経済新聞社は日経平均株価構成銘柄のうち配当利回りが高い50銘柄で算出する「日経平均高配当株50指数」の定期見直し(6/30から適用)で4銘柄(東ソー(4042)、三井金属(5706)、いすゞ自動車(7202)、川崎汽船(9107))を新規採用し、1銘柄(伊藤忠商事(8001))を除外した。

日本経済新聞社は、国内企業の配当に着目した株価指数の「日経連続増配株指数」と「日経累進高配当株指数」の算出・公表を6/30から開始するとした。米国株で25年間以上にわたり連続増配を行う優良大型株のパフォーマンスを測定する「S&P500配当貴族指数」が有名だ。

【増配・高配当利回りの指数~6月末より2つの新指数開始、1つは銘柄入替】

■銘柄ピックアップ

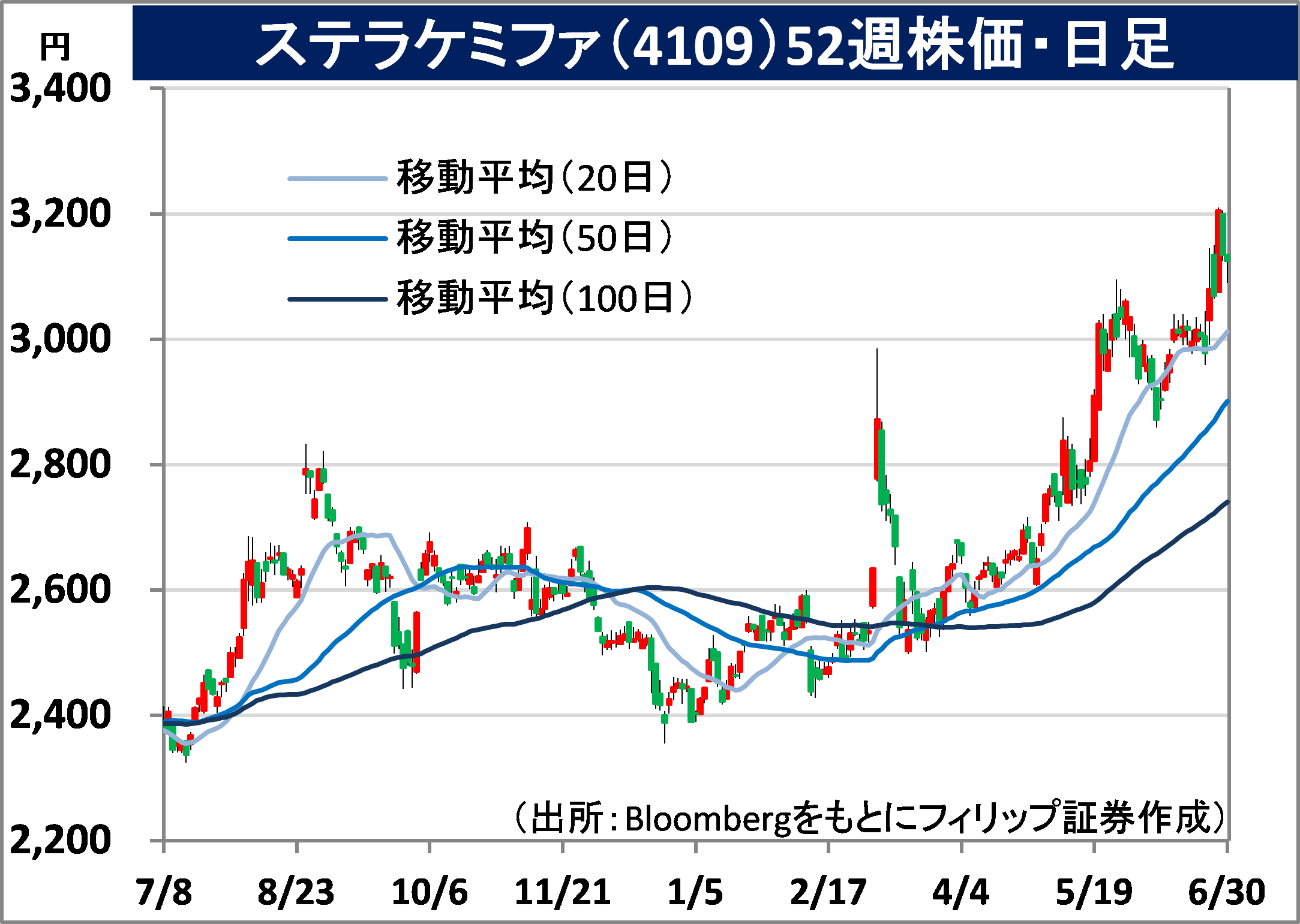

ステラケミファ(4109)

3,125 円(6/30終値)

・1916年に堺市で橋本治三郎が創業し硝酸塩を製造。半導体やリチウムイオン2次電池向けフッ化物等高純度薬品事業の他、ステラファーマ(4888)はがん放射線治療用ホウ素医薬品に取り組む。

・5/9発表の2023/3通期は、売上高が前期比5.1%減の353.82億円、持分法投資利益を含む経常利益が同23.8%減の43.47億円。高純度薬品事業は同5.0%減収、同38%営業減益。半導体部門が増収もエネルギー・工業用フッ酸部門が出荷量減。主要原材料の価格高騰も利益面で響いた。

・2024/3通期会社計画は、売上高が前期比8.7%減の323億円、営業利益が同20.3%減の28億円。日本と韓国両政府は29日、金融危機の際に通貨を融通する通貨交換協定を再開することで合意。日本政府が輸出管理厳格化措置を解除した3月以降、半導体素材の韓国向け輸出額が増加。韓国によるフッ化水素の日本からの輸入額が3-5月に前年同期比2.2倍と、同社へ追い風だ。

- 武田薬品工業(4502) 4,527 円(6/30終値)

・1781年(天明元年)に近江屋長兵衛が大阪・道修町で創業。消化器系疾患、希少疾患、免疫疾患、がん、神経精神疾患などにフォーカス。2019年にアイルランドのシャイヤーを6.2兆円で買収。

・5/11発表の2023/3通期は、売上収益が前年同期比12.8%増の4兆0274億円、一時的要因の影響を除くコア営業利益が同24.4%増の1兆1884億円。前年同期に売上計上した日本の糖尿病治療剤ポートフォリオ1330億円譲渡のマイナス要因も主要疾患領域の堅調な推移と円安が業績寄与。

・2024/3通期会社計画は、コア売上収益が前期比1桁台前半の減少率、コア営業利益が同10%台前半の減少率、年間配当が同8円増配の188円。日本経済新聞社が6/30より算出・公表の「日経累進高配当株指数」で累進配当年数は41年で同社が首位。世界で競り合う米バイオ医薬品大手アッヴィ(ABBV)は米国で「配当貴族」銘柄として知られ、50年以上連続増配かつ高配当利回り。

日本電気硝子(5214)

2,531 円(6/30終値)

・1949年に日本電気(6701)から独立して創立。薄型パネルディスプレイ用ガラスなど電子・情報、および機能材料・その他の分野で特殊ガラス製品およびガラス製造機械類の製造・販売を営む。

・4/28発表の2023/12期1Q(1-3月)は、売上高が前年同期比21.0%減の679.22億円、営業利益が前年同期の105.15億円から▲19.41億円へ赤字転落。薄型パネルディスプレイ(FPD)用ガラス、電子デバイス用ガラス、ガラスファイバなどが減収。FPD用ガラスを中心に稼働率低下で原価が高騰。

・通期会社計画は、売上高が前期比4.7%増の3400億円、営業利益が同61.8%減の200億円、年間配当は同横ばいの120円。中間期業績予想を下方修正も通期据え置き。ガラス製品世界首位の米コーニング(GLW)がディスプレイガラス基板価格の20%値上げを7-9月期から実施と発表。部材ガラス基板は同社含むコーニング、AGC(5201)の世界3社寡占市場。同社へ恩恵も見込まれる。

住友大阪セメント(5232)

3,803 円(6/30終値)

・1994年に住友セメントと大阪セメントが合併。主力のセメント事業のほか鉱産品事業(石灰石や骨材の採掘・販売)、建材事業(コンクリート構造物向け)、光電子事業、新材料事業などを営む。

・5/11発表の2023/3通期は、売上高が前期比11.1%増の2047億円、営業利益が前期の68.78億円から▲85.55億円へ赤字転落。セメント、鉱産品、建材、新材料の4事業の寄与により増収も、石炭価格の高騰を受けてセメント事業の営業利益が▲195.42億円(前期▲23.82億円)と赤字幅拡大。

・2024/3通期会社計画は、売上高が前期比12.4%増の2300億円、営業利益が61億円の黒字、年間配当が同横ばいの120円。セメント販売価格値上げと新材料事業の増販売を見込む。新材料事業は半導体製造装置向け電子材料向けの成長により2023/3通期で売上高が前期比49%増(216億円)、営業利益が同63%増(53億円)と業績の柱。石炭価格の世界的下落傾向も追い風だろう。

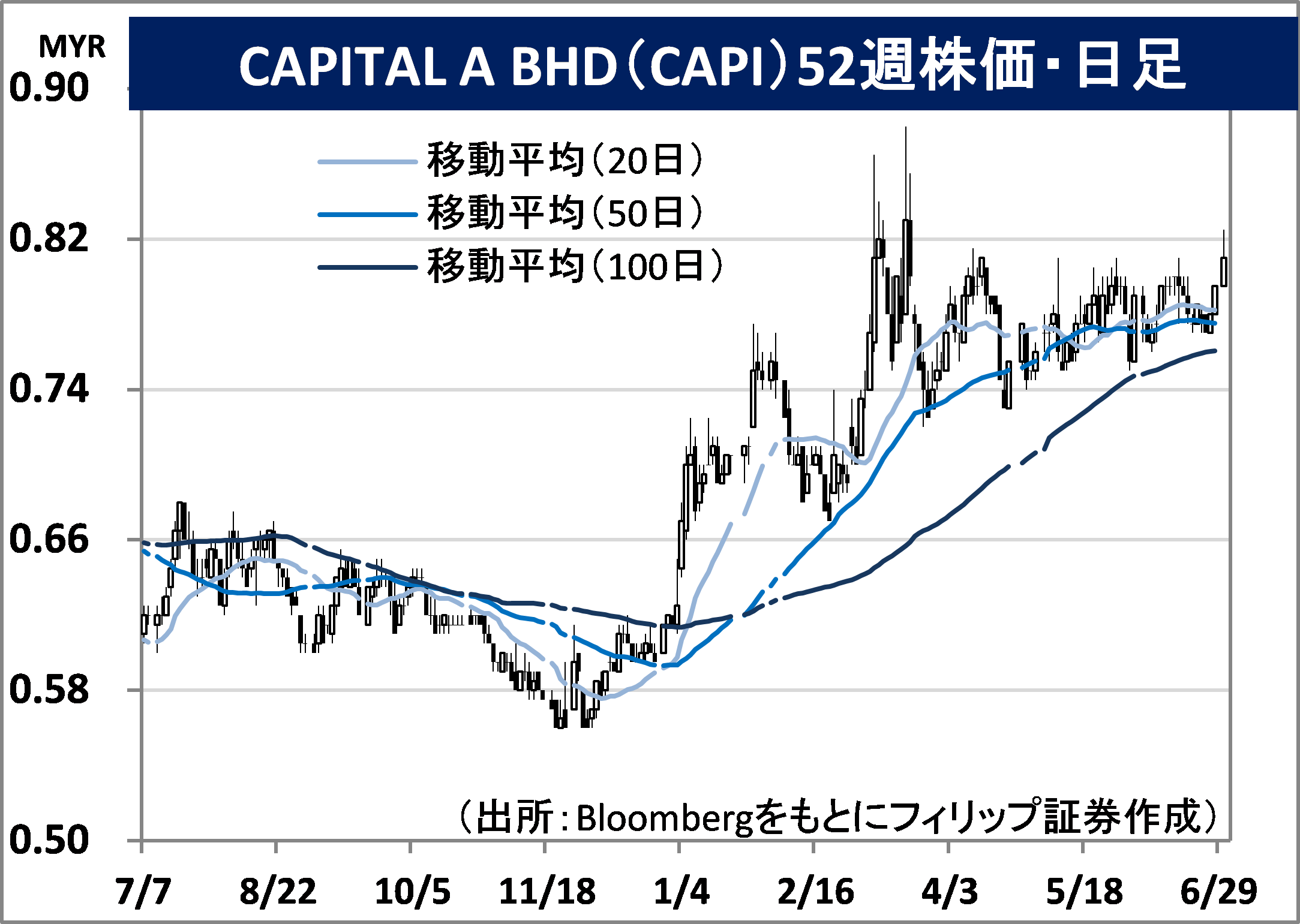

キャピタルAブルハド(CAPI)

市場:マレーシア 0.795 MYR(6/29終値)

・トニー・フェルナンデス氏が2001年に創業した「エアアジア・グループ」が22年1月に社名変更。航空事業(「エアアジア」ブランド)、物流部門、デジタル部門(エアアジア・デジタル)の3事業を営む。

・5/31発表の2023/12期1Q(1-3月)は、総売上高が前年同期比3.1倍の25.30億MYR、EBITDAが前年同期の▲3.09億MYRから5.02億MYRへ黒字転換。新型コロナ禍前の2019/12期1Q比では売上高が88%、EBITDAが70%の水準に回復。前四半期比では、売上高が6.8%増、EBITDAが2.7%増。

・同社はコロナ禍で大幅赤字が長期間続いたことで財務が悪化し、22年1月より取引所から速やかな財務改善が求められる警告銘柄に指定されていたなか、債務超過額が昨年末で94億MYR。年央までに公表予定の再建計画では、中長距離路線を運航する「エアアジアX」の既存の短距離路線の航空事業Gへの集約が見込まれる。加えて、航空整備事業拡大も有効な成長戦略だろう。

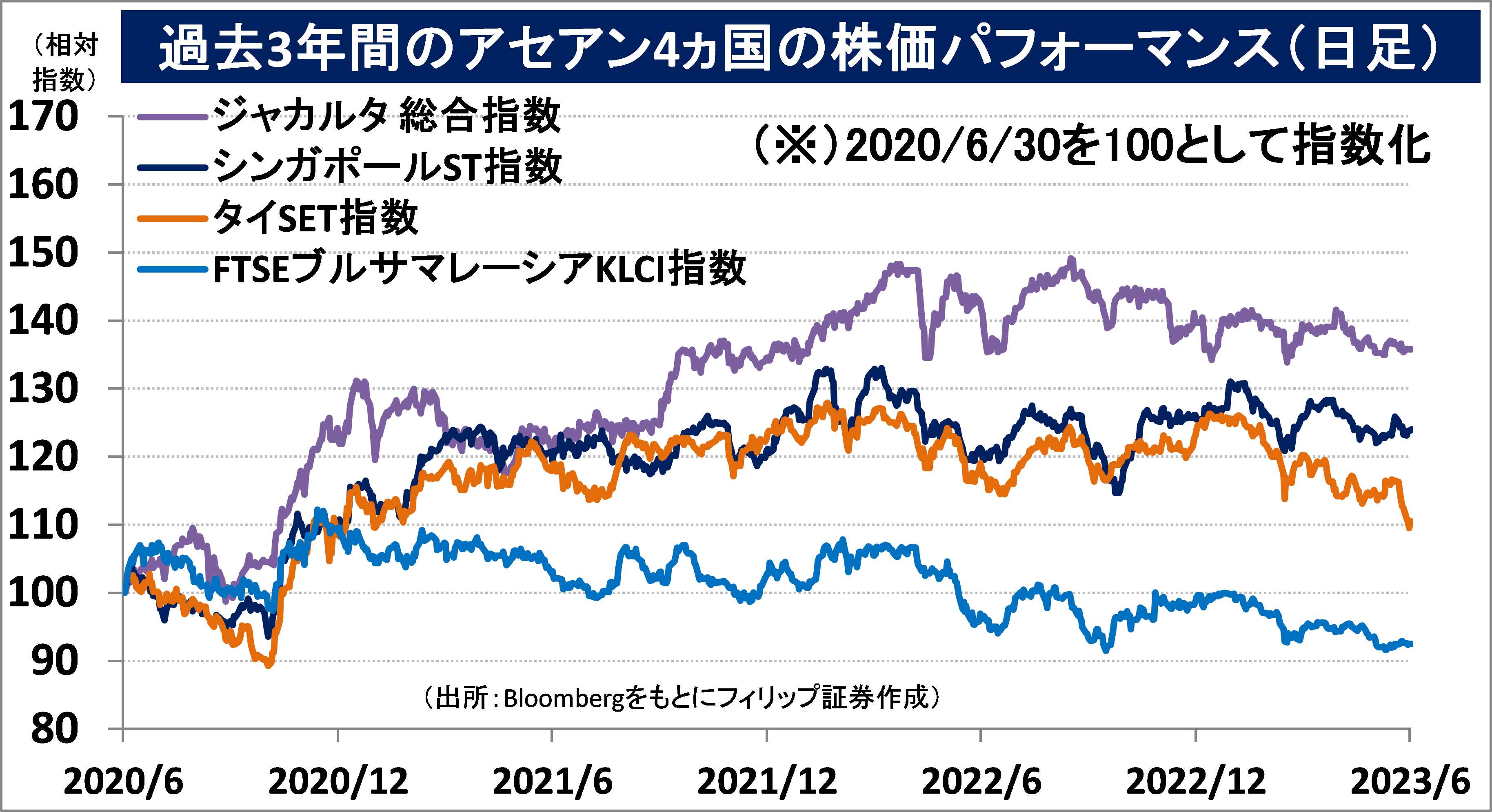

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(7/3号「シンガポール人も老後資金に不安あり」)

日本では金融庁の「市場ワーキング・グループ」報告書による試算の「老後30年間で約2千万円が不足する問題(老後2千万円問題)」が話題だ。これに対し、シンガポールでは一般に、過不足なく老後生活を送るためには約1億円相当額が必要と考えられている。多くの人は、今まで述べてきた公的制度の「CPF(中央積立基金)」とは別に、老後資金のために積み立てや運用を行っている。

シンガポールの世帯収入は日本より高いものの、物価も高いため多くのシンガポール人は共働きで高齢になっても働くのが当たり前とされる。一般的な定年は62歳だが、企業側も雇用主が従業員に対して67歳までの継続雇用を申し出る義務があり、継続雇用の従業員に対して賃金を大幅に削減することは認められない。日本企業よりも高齢になっても働きやすい環境が整っているようだ。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込)、外国取引の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.10%(消費税込)(ただし、対面販売の場合、3,300円に満たない場合は3,300円、コールセンターの場合、1,980円に満たない場合は1,980円)となります。

- 上場有価証券等は、株式相場、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

免責事項

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断においてお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。